【村田流】デザイン力の徹底トレーニング!分析×構築の超実践メソッド【ひろクリギルド #44】イベント体験レポ

第1章 暗闇の先に見た光

その出会いは、私にとって衝撃だった。

ネットの海にふと流れてきた一本のブログ記事。

――「デザインのクオリティを上げる、たった一つのコツ」。

村田さん@kookakingの文章だった。

「良いデザインを抽象化して具体化する」。

難しい言葉だけれど、私のアンテナはピンと反応した。思わず背筋が伸びる。

それは、自分が作るときも、誰かに教えるときも、常にもどかしく感じてきたことだった。

自分の考えだけで作っていては、自分の実力を超えられない。だけど人のデザインを参考にしたらパクリにしかならない

お手本をトレースして学びなさいとはよく言われる。

でも、模写からオリジナルへつなぐ道筋はブラックボックスのままだった。

闇雲に入力して出力して、結局パクリ。

正しいやり方がわからず、もがいている人は多い。もう八方塞がりなのか。

でも、このブログには救いの光があった。

村田さんの提案は、その矛盾を突破するための実践的なメソッドだった。

「ただの真似」でも「ただの我流」でもない、新しい道。

私は読みながら、暗闇の先に光を見つけたような感覚になっていた。

――ああ、これだ。この方法なら、私もまだ先へ進めるかもしれない。

ずっと行き止まりだと思っていた道に、まだ続きがある気配がした。

第2章 セミナー開催の経緯

4月、私はあるオンラインセミナーに参加した。

村田さんが登壇され、「抽象から具体へ」という例のメソッドについて詳しく聞くことができた。とても勉強になった。

ただ、聞いたあとは「オリジナル化についてもっと知りたい」という欲求も生まれていた。

そして願いが叶い、ひろクリギルドで村田さんを呼べることに!(村田さんに感謝!そしてうちの運営の有能さに感謝!)

6月の初顔合わせ。イベントの枠組みを話し合う中で私は「もう一歩先まで知りたい!」と気持ちをぶつけた。

あとでよーこさんから「Tantanさん前のめりでしたね」と言われてしまった。いったい私はどれだけ熱く語ってしまったのか。いい年して恥も外聞もかなぐり捨てる勢い。それだけ、このイベントにかける意欲は大きかった。

ただ、イベントの内容を相談する中で大きな問題が浮かび上がった。

「誰がレビュー作品を提供するのか」

トレースだけでも数時間かかる。オリジナル化はその何倍も。

期間的に初学者にはとても頼めない。中級以上のモニターさんを今から探しても間に合わない。

「どうすんの……」という空気が流れた瞬間、心の中でピコンと音がした。

――これは私がやるしかない。

もう運命みたいなものだった。

もちろん不安はあった。でもワクワクもしていた。

だって本来なら有料で受けるトレーニング(しかも順番待ち)を、イベントモニターとして無料で受けられるのだ。

崇高な人柱精神と、役得ラッキーの魔合体。

「これはもうやるしかない!」武者震いしながら、心の中でガッツポーズを決めた。

第3章 修羅場の制作過程

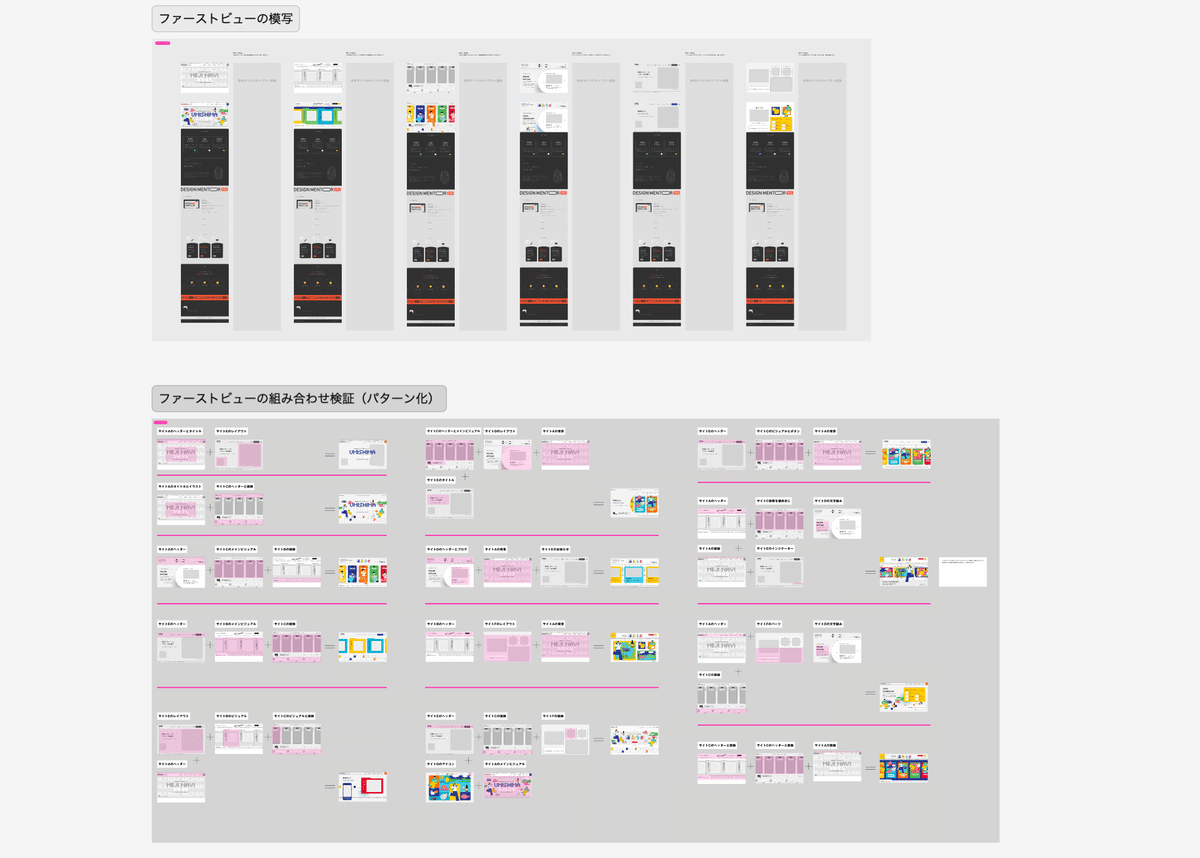

7月、制作が始まって最初にぶつかったのは意外な落とし穴だった。

――コンテンツを考えたり、ワイヤーフレームを作ったり。いわゆる「下準備」。

「ここはサクッと終わらせて、早くオリジナル化に入ろう!」

そう思っていたのに、現実はまるで逆。泥の沼での足踏み状態。

本来ボリュームの大半が待っているのはオリジナル化。

そこに時間を振り分けなきゃいけないのに、準備でやたら時間が溶けていく。

お土産ファイルの制作も控えていて、8月中にはオリジナル化を完了させたい。実質一ヶ月しかない。

カレンダーを見るたびに、背中をじりじり焦がすような焦燥感に襲われた。

「こうなったら、つむちゃんに泣きつくしかない!」

私はつむちゃんに伴走役を頼み、週一で進捗ミーティングをしてもらった。

進捗を報告しなきゃいけないプレッシャーは最高の燃料。

心強いサポートを受け、7月から8月にかけては毎日どこかに作業時間をねじ込み猛烈に追い上げた。

やりながら、迷うことや悩むこともあった。Aのやり方がいいのか、それともBなのか。しかし立ち止まっているヒマはない。

迷った時はいったん進めて、Aで行き詰まったらBもやるか、くらいの勢いでとにかく進めた。

気づけばオリジナル化に着手できていた。

そして迎えたお盆休み。

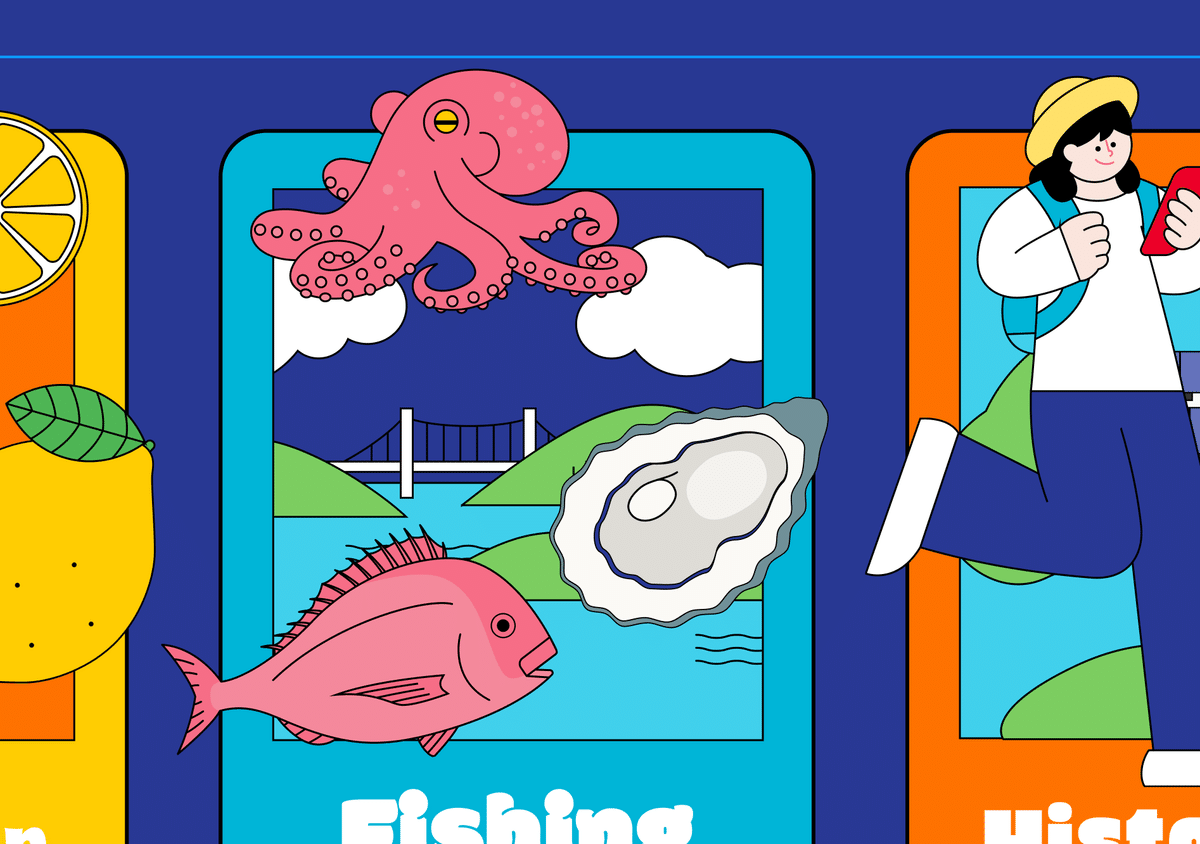

私は実家にMacを持ち込み、母の手料理を食べながらイラストを描いていた。

この作品の主役――タコや牡蠣。

お盆のゆったり時間を使って瀬戸内らしい要素を仕上げていった。

なぜか家族団らんの横でひたすらタコを描く異様な光景。甥っ子や姪っ子に「なんでタコ描いてるのー?」と覗き込まれても答えようもない。

9月に入ると仕上げ段階。レビュー用作品を整え、アンケート特典ファイルの制作へ。

最後は時間との戦い。監修の村田さんに怒涛のフィードバックをいただきながら、なんとかイベントに間に合わせることができた。

第4章 当日の空気

イベント当日の私は、正直ボロボロだった。

朝から熱で布団に沈み込み、「これは詰んだかもしれん」と半泣き状態。

でも本番直前にカロナールを飲んだら奇跡が起きた。

さっきまでグダグダだった頭が嘘のようにシャキーン!

「カロナール、神かよ!」と拝みつつ、緊張とアドレナリンも合わさって指先まで冴えた。

Zoomが開場すると熱気がぶわっと伝わってきた。

参加者の名前がずらり。いつもの何倍もの人数がログインしている。

最終申込者数136人。なんという注目度の高さ。

チャットはスタート直後からざわざわ動き、質問の手も次々に上がった。

「模写のやり方は?」「グリッドの引き方って?」「Figma操作が知りたい!」

画面越しでも伝わる熱意の嵐。

一方で私は心の中でやきもきしていた。

「思ったより質問が多い…オリジナル化の話に時間足りるかな?」

聞きたいことのメモを裏で必死にまとめ直し、優先度を組み替える。

Zoomにはシロクマのとぼけたアバターで写っていたけど、実際はすっぴんメガネにボサボサ頭。裏でカチャカチャ打ち直す必死の形相だった。

熱と不安と焦燥感のトリプルコンボ。

でも不思議なことに、頭も手も止まらなかった。

第5章 メソッドの答え合わせ

司会者マスベさんが手際よく質問をひろいあげてくれて、予定通りにオリジナル化レビューのターンを迎えた。

そこで私はいくつかの疑問を持ち込んだ。

- ・参考は直感で選んでいいか、組み合わせを見据えて選ぶのか

- ・個性が強い色使いは参考にしていいのか

- ・パクリから抜けきれないときはどうすべきか

作品を作りながらぶつかった悩みや迷い。

村田さんはそれぞれ事例をあげながら丁寧に答えてくれた。

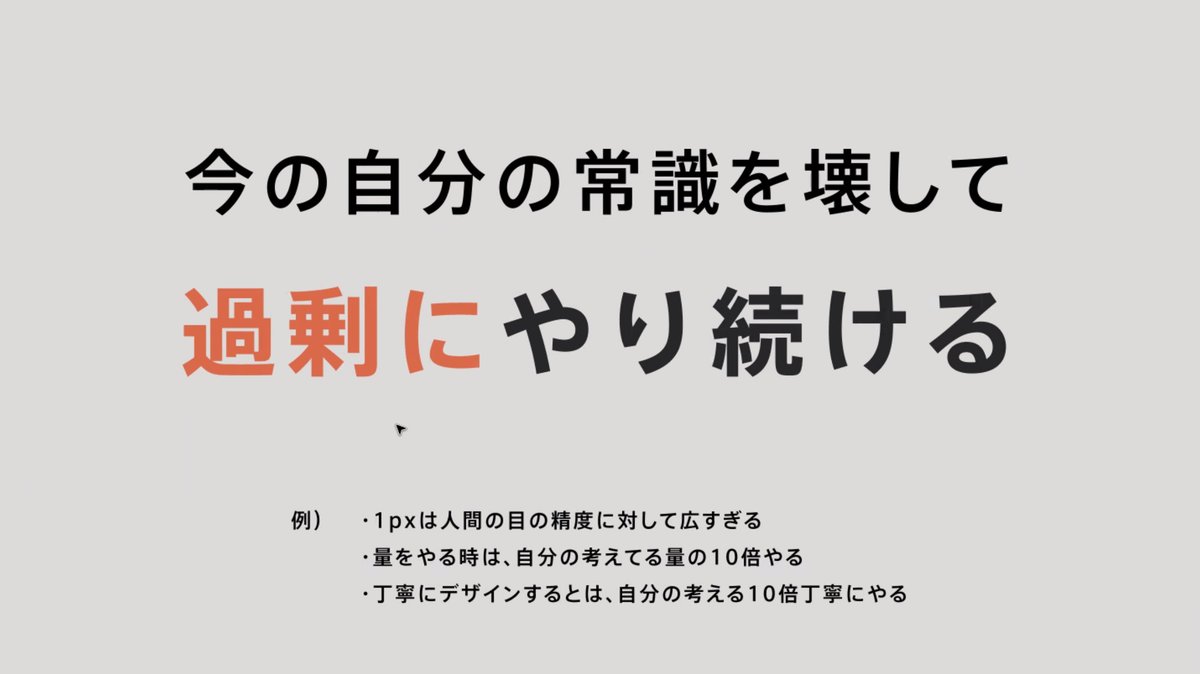

けれど、まとめてみれば拍子抜けするほどシンプル。

――悩んだら両方試せばいい。参考は増やせばいい。もっと手を動かせばいい。

その瞬間、私は思わずニヤリとした。

なぜなら、それは私が薄々予想していた答えと同じだったから。

「やっぱりそうなんだ!」

AかBかで迷ったらAもBもやればいい。Cも足してみればいい。

それでも足りなければDでもEでも。

いいものができるまで、とにかくやる。

単純すぎる。でも、シンプルだからこそ強い。

実践で得た答えをイベントで照らし合わせた。

もう迷わない。オリジナル化の答えはただ一つ、

「もっとやる」。

第6章 伸び代を信じるということ

村田さんの言葉を聞いたあと、不思議な感覚が残った。

「もっと作れ。参考を増やせ。手を動かせ。」

その脳筋アンサーが、私には“希望”に聞こえた。

私はもう40代。

曲がりなりにも人生をデザインに注いできたのに、しょせんこの程度、と限界を感じていた。

「もう伸び代なんてない」と心のどこかで諦めてもいた。

でも、このメソッドならまだ先へ行けるかもしれない。

――「ああ、自分をまだ褒めてあげられる」

未来の大きな夢を追うんじゃなくていい。

今日の自分が、明日の自分を信じてあげられる。

あの日ブログが照らしてくれた光の正体。

それは「自分の伸び代を信じて走り続ける」という、苦しくも楽しい、終わらない旅への道筋だった。

第7章 参加者との共鳴

Zoom越しの熱気は、アンケートでさらに形になった。

そこには、私ひとりではなく、みんなの「もっと知りたい」「伸び代を信じたい」という思いが詰まっていた。

「やるべきことが明確になって、モチベーションが高まりました」

「自分が思っている以上にやるということを意識して頑張りたい」

みんな“やる”という言葉を繰り返していた。

中にはこんな声もあった。

「自分だけの暗黙知が村田さんと同じで驚いた。無駄じゃなかった」

「脳筋デザイナー最高です!」

それぞれが孤独に積み重ねてきた試行錯誤が、ここで肯定されたんだ。胸がじんわり熱くなる。

一方で、こんな声もあった。

「オリジナル化のフィードバックをもっと聞きたかった」

「実案件に応用できる観点も知りたかった」

「初学者作品へのレビューも見たかった」

それらは反省として受け止めたい。

でも同時に、「もっと実践的に知りたい」という熱意の裏返しでもある。

参加者それぞれが“さらに先へ”を欲していた証拠だ。

中級者も初学者も、みんな同じ方向を見ている。

「もっとやるしかない」

その言葉は過酷に聞こえるけれど、この場では確かに「希望」として受け止められていた。

第8章 ラストメッセージ

準備期間から当日まで走り抜けて、いま思うこと。

デザインの上達に近道なんてない。

やるしかない。作るしかない。

そのシンプルな事実に、あらためて立ち返った気がする。

でも、これは苦行じゃない。

「もっとやらなきゃ」というプレッシャーじゃなく、

「まだ伸びられる」という希望の話だ。

初級者も、中級者も、ベテランも。

どこに立っていても、伸び代は必ずある。

それを信じて一歩踏み出せば、今日より少し明日の自分を褒められる。

この日Zoomに並んだ名前、飛び交った質問、熱意の数々。

それはただのセミナーじゃなく、「自分を信じたい人たち」が集まった一種の祭祀だったのかもしれない。

――みんな、やろう。手を動かそう。

伸び代は誰にでもある。自分を信じて、また先へ進もう。

なお、このイベントの記録はアーカイブに残っている。

申し込みを逃した方も、いまからひろクリギルドの有料会員(1,100円/月)になれば視聴可能。

特典ファイルのダウンロードは 10月10日(金)23:59 まで。

未来の自分を信じる一歩を、ここから踏み出してほしい。

新しい記事

新しい記事